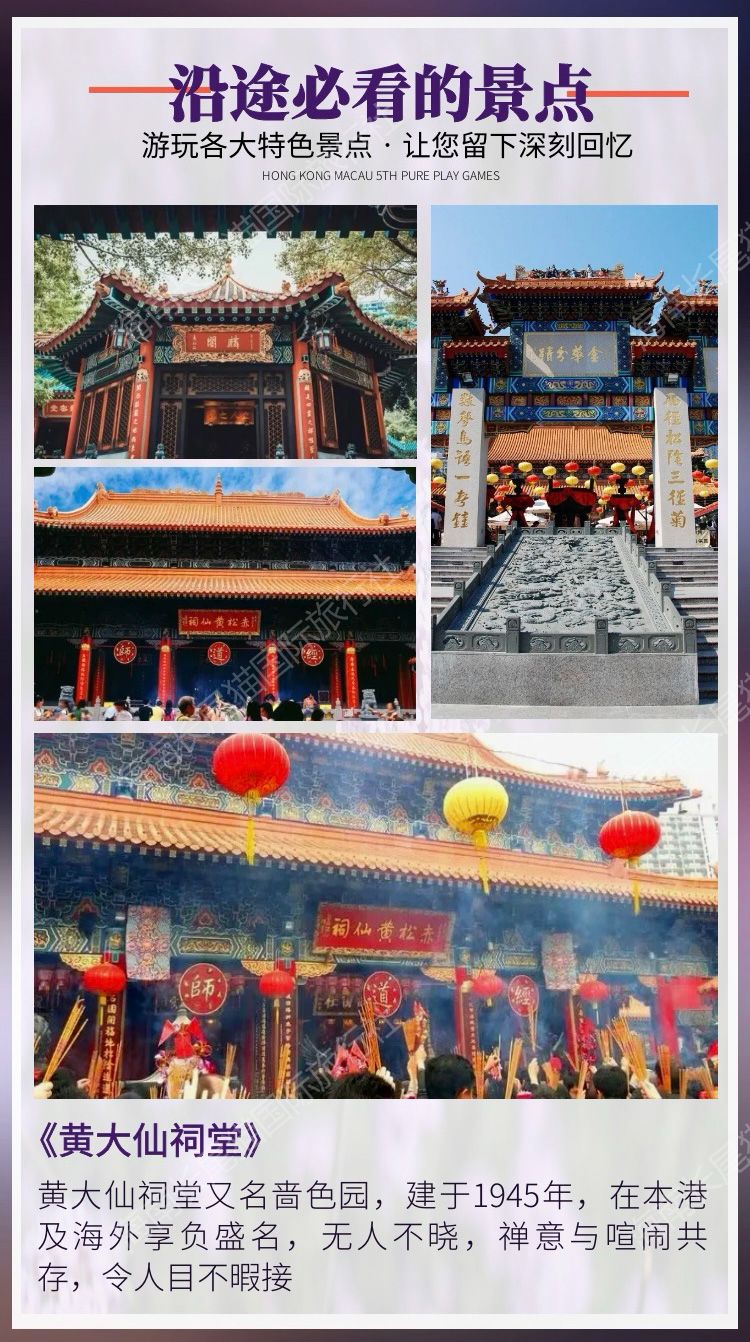

黄大仙,原名黄初平,是东晋时期的一位道士,传说中他具有超凡脱俗的法力和神通。在民间信仰中,黄大仙被尊为财神、医神和保护神,其信仰遍布全球华人社区。黄大仙三期必出一期的说法,源于其信仰中关于“三期必应”的传说,即每逢农历三月初三、六月初六、九月初九等三个特定时期,黄大仙都会显灵应验信徒的祈求。,,从现实角度来看,黄大仙的信仰和传说更多是一种文化现象和民间信仰的体现,而非科学事实。黄大仙的传说和故事在历史长河中不断被加工和传播,逐渐形成了独特的文化符号和象征意义。在当今社会,黄大仙的信仰仍然被广泛传承和信奉,成为了一种文化传统和民族精神的体现。

在众多民间信仰与文化传统中,黄大仙(又称黄天师、黄公)以其独特的魅力和深远的信仰影响力,在华南地区乃至全国范围内拥有广泛的信众。“黄大仙三期必出一期”这一说法,更是成为了许多信徒心中的一个重要信念,这一说法究竟是源自何方神圣的预言,还是民间流传的误解,抑或是一种心理暗示的产物?本文将深入探讨这一现象的起源、发展及其背后的文化与社会心理。

起源之谜:神话与传说的交织

“黄大仙三期必出一期”的观念,其起源可追溯至黄大仙的传说故事中,据传,黄大仙原名黄初平,是东晋时期的一位道士,因成功炼制“金丹”而闻名于世,他不仅精通医术、擅长符咒,还以“点石成金”的法术著称,在民间传说中,黄大仙被赋予了超自然的力量和预知未来的能力,其“三期必出一期”的说法便是在这样的背景下逐渐形成的。

值得注意的是,这一说法并非出自黄大仙的直接教诲或官方记载,而是经过世代口耳相传,逐渐融入了民间信仰的色彩,在长期的流传过程中,信众们将这种“必出”的期望投射到黄大仙的身上,将其视为一种精神寄托和心灵慰藉。

现实中的解读:信仰与心理效应

从现实的角度来看,“黄大仙三期必出一期”的说法更像是一种心理暗示和信仰的体现,在许多信徒的心目中,这不仅仅是一个简单的预测或承诺,而是一种深层次的信仰寄托——即相信在经历了一定的等待和努力后,终将迎来好运或转机,这种心理机制在心理学上被称为“期望效应”,即个体对未来的积极预期能够影响其现实行为和结果。

对于许多信众而言,这种“必出”的信念不仅为他们提供了精神上的支持,也在某种程度上缓解了生活中的压力和焦虑,尤其是在面对困难和挑战时,这种信仰成为了一种无形的力量,鼓励他们坚持下去,相信未来会有好的结果。

科学视角:理性与非理性的边界

从科学的角度来看,“黄大仙三期必出一期”的说法显然属于非理性的范畴,它基于的是一种超自然力量的信仰,而非科学实证的结论,在科学方法论中,任何预测或结论都应建立在可观察、可重复的实验数据之上,而“三期必出一期”的说法,由于缺乏科学依据和实证支持,其真实性自然会受到质疑。

这并不意味着这种信仰没有价值或意义,在人类社会的复杂结构中,信仰往往是一种重要的精神支撑和社会凝聚力,它帮助人们面对不确定性、建立生活目标、缓解心理压力,从这个意义上说,“黄大仙三期必出一期”虽然无法用科学来验证,但它作为一种文化现象和心理现象的存在,是有其社会和文化价值的。

信仰的力量与理性的平衡

“黄大仙三期必出一期”这一说法,是民间信仰、心理暗示和文化传统的综合体现,它既反映了人类对超自然力量的向往和追求,也体现了在面对生活挑战时的一种心理慰藉机制,在享受信仰带来的精神力量的同时,我们也应保持理性的思考和科学的态度,在现实生活中,真正的改变和进步往往来自于个人的努力、社会的进步以及科学的进步。

我们应当以一种开放而审慎的态度看待这一说法,既不盲目迷信也不全盘否定,在保持对传统文化的尊重和传承的同时,也要鼓励科学精神和理性思维的发展,我们才能在传统与现代之间找到平衡点,让信仰成为推动社会进步和个人成长的积极力量。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号