中国历史上的三大改造教案,即土地改革、农业合作化和手工业合作化,是20世纪50年代初至中期进行的一场深刻的社会变革。土地改革废除了封建土地所有制,使农民成为土地的主人,为农业合作化奠定了基础。农业合作化则将个体农民的私有制转变为集体所有制,实现了农业的集体化经营,提高了农业生产力和农民的生活水平。手工业合作化则将个体手工业者组织起来,形成集体生产,促进了手工业的现代化和规模化发展。这三大改造教案不仅改变了中国农村和手工业的生产关系,也深刻影响了中国的经济、政治和社会结构。它们从理论到实践的转变,体现了中国共产党领导下的社会主义革命的伟大实践,为中国特色社会主义的发展奠定了基础。

在中国共产党的领导下,20世纪中叶,中国社会经历了一场前所未有的深刻变革——“三大改造”运动,这一历史事件不仅深刻改变了中国的经济结构和社会面貌,也成为了中国共产党探索社会主义道路上的重要里程碑,本文将围绕“三大改造”教案,从其背景、内容、实施过程、影响及教训等方面进行深入探讨,以期为当代社会提供历史镜鉴。

一、三大改造的背景与起因

20世纪50年代初,新中国成立不久,面临着严峻的国内外形势,国际上,以美国为首的资本主义阵营对新中国实行封锁和包围;国内,封建残余势力尚未彻底清除,同时需要迅速恢复和发展国民经济,以巩固新生政权,在此背景下,中国共产党审时度势,决定通过“三大改造”——对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,来推动国家向社会主义过渡。

二、三大改造的内容与实施

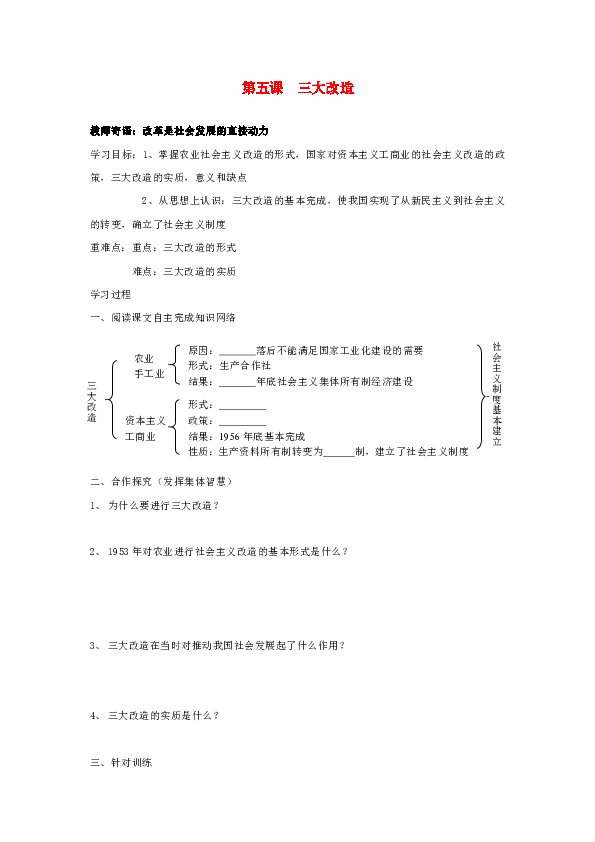

1. 农业的社会主义改造

农业改造主要通过建立农业生产合作社,引导农民自愿加入,逐步将个体小农经济转变为集体所有制经济,这一过程经历了从初级社到高级社的过渡,最终实现了“耕者有其田”到“耕者按需分配”的转变。

2. 手工业的社会主义改造

手工业的改造则是通过建立手工业生产合作社的形式进行,将分散的手工业者组织起来,实行集体劳动、集体管理、按劳分配的原则,提高了生产效率和产品质量,促进了手工业的现代化进程。

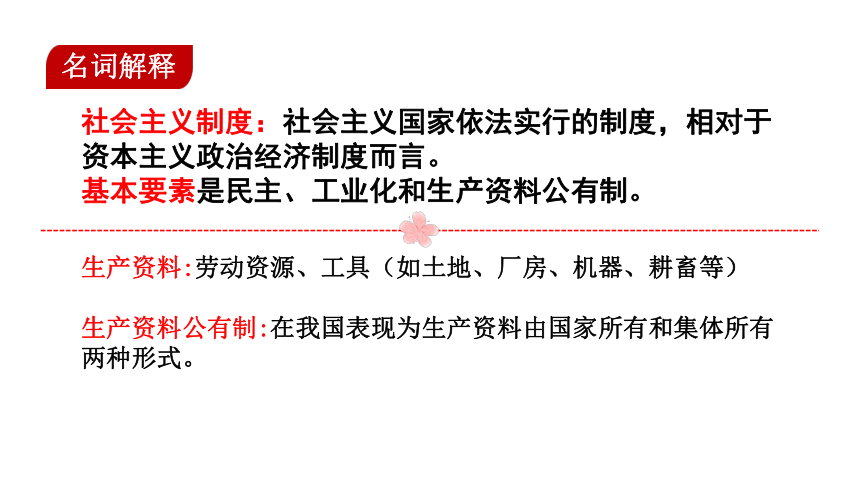

3. 资本主义工商业的社会主义改造

对资本主义工商业的改造采取了“和平赎买”的政策,即通过国家资本主义的形式,逐步将私营工商业转变为公私合营、全行业公私合营直至国有化,这一过程既保护了工商业者的利益,又实现了生产资料的社会主义公有化。

三、三大改造的实施过程与特点

群众路线:三大改造始终坚持群众自愿原则,通过宣传教育、典型示范等方式,激发群众参与改造的积极性。

政策引导:政府制定了一系列具体政策,如“四马分肥”(指在公私合营企业中,利润分配给国家、企业、工人和资本家四部分)、“定息制度”等,既保障了国家利益,也考虑了资本家的合理诉求。

循序渐进:改造过程不是一蹴而就的,而是分阶段、有步骤地推进,确保了社会稳定和经济发展的连续性。

思想教育:重视对人民群众的思想改造,通过普及马克思主义理论、社会主义教育等措施,提高人们的政治觉悟和思想认识。

四、三大改造的影响与意义

经济基础:三大改造奠定了社会主义的经济基础,实现了从新民主主义到社会主义的转变,为后续的改革开放和现代化建设奠定了重要基础。

社会结构:促进了社会结构的深刻变化,形成了以公有制为主体的经济体系,增强了国家的整体实力和抵御外部风险的能力。

思想文化:推动了马克思主义在中国的广泛传播和深入人心,为后来的中国特色社会主义理论体系提供了思想渊源。

历史教训:虽然三大改造在推动中国社会进步方面发挥了重要作用,但也存在一些问题和教训,如改造过程中对“左”倾错误的纠正不够及时、对个体经济的过度限制等,这些都为后来的政策调整和改革提供了重要参考。

五、历史镜鉴与未来展望

“三大改造”教案是中国共产党领导下的重要历史实践,它不仅是中国社会主义建设道路上的一个重要阶段,也是世界社会主义运动中的独特案例,回顾这段历史,我们应从中汲取经验教训,坚持实事求是的原则,尊重经济发展规律和人民群众的首创精神,在新的历史时期,继续深化改革,推动中国特色社会主义事业不断向前发展,我们也应保持对历史的敬畏之心,不忘初心,牢记使命,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号